2009�N�V���u��t�`���q�ҁv�̑�Q�e�`(^O^)�B

�Q���ڂ͐�t�s�̊e���Ղ�����āA���q�܂ŏo�����I

| �@ | �@ | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �O��i�X���j����n�܂����u��t�`���q�ҁv�̂Q��ڂ́A�قڑS�ҁA��t�s�̎s�X�n������(^^)�B �Q���ڂ̃R�[�X�́A�O��́u��t���v�̑�������n�܂�A�u���d���v�u��t���ِՁi�n���ٔ����j�v�u��t�_�Ёv�u�@�����v�u���}���v�u������v�u��t�R�v�ƁA�{���̉��i�������`�I�i�j �����ė[������A�����ނ�ɃR�[�X�͖k��B��t���̍œ��[�E���q�s�ɓ���A����ɓ��[�̑����m�ɖʂ����u���i��v�ɂ܂ōs���āA�Q���ڂ��}�����(^O^)�B <�u��t���v�A�Q> �O��̑���(^^�U�B�n�}A�B�O��͋����ɓ����āA�����̑�C�`���E�Ɖ��̖{���܂ňē������B �����̒�������C�`���E�A�^�̒ʘH�̐悪�{���i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

���x�͎��͂����ē��B�܂�����̕��ɍs���Ɓc�c�A

���́u�Ⓦ29�ԎD���v�ɂ́A���ł����h�ҁE����҂������K��A���̌�ɍs�����q�������Ă�ꂽ�̂��A�O�@��t1150�N�㉓���L�O�Ƃ������������B

����ɂ̓K�X�������ʂ��������Ƃ��A���܂��Ɩ�l�̋C���������߂���ʂ��������Ƃ��������ǁA�g�������̌���������ɁA�������������o�����݂̂Ȃ炸�A���R�Ɓu�n���̊��K�v�Ƃ���Ă���͔̂��ɒ�����������(^_^;)�B ���̕ӂ�͍]�˂ɂ��߂�����A�����������珎���̈ӎ���T���ŁA�n�����I�ɖ��{�����Ηe�F���Ă����̂���(^_^;)�B ���㌀���ƁA�u���X�̐��߂ł����炸�v�Ƃ������䎌���悭�o�邯�ǁA�ǂ�����Ă����m��̂��ȁA�Ƃ͂悭�v���i�j�B ����݂����ȃI�`�ɂȂ邯�ǁA�N���̈������������ƕ��ʂ��ĎQ��������A�����̎��������Ă��Ƃ��A�����̎�����Ȃ����ǁA�����ɂ��v�������鎖������Ɣ��Ȃ���ȂǁA�����������ʂ���������������Ȃ��ˁi�j�B ���̒n��́A�����قŌ�������ł́A���q������Ɠ����̎傾�����悤�ȋC�����邪�A���q�ƌ������q�@��i�ؓ��y�ܘY�j(^_^;)�B ��Ő������邯�ǁA��t�Z�}�́u�����v���番�Ƃ����u�ؓ����v�Ƃ����̂����邩��A��t���̈�b�������Ƃ������Ă���B �u���n���L�v�̍��c�o���́A�������N�ɁA�u��t�v�����グ�A �u���͐l�X�̂�������������ނ�킴�Ȃ�A�}�g��̂����ЂȂǂɂ́A���Ƃ��Ƃ܂���镗���Ƃ��ӂׂ��v�ƁA�����Ԃ��]�����Ă���(�.�)�B ���шꒃ�������U�N�ɁA �u��t����@���Ɏq�ǂ����@�ނ�Ёv�Ɖr�����B

�h�`���I�@������Ƌ�j��I

���̓���A������̌����Ɠ`������u�����@�v�ɍs�������́A�s�X�𗣂�Ă鎖�������āu������(*o*)�v�Ƃ����������������i��j�ł͂Ȃ����j���������j�A��t�s�̊X���ɓ���Ɓu������O�v���Ċ����ɖL�x�����āA���̐撀��͏o���Ȃ��̂ŁA��������(^^�U�B �Ƃ���Ŗ{���ɂ�������ꂽ�A���́u�C��R�v�����A����͐�t����̘Z�j�E��������o���u�C�㎁�v�ƊW������Ǝv������̂́A���́u�C�㎁�v�������́A���̑O�̗���ɂ�������(^^�U�B ����́A����̏f���E��t����o�Ă���B �i��t�j���턦�폫�|��i���펞�i�퐰�j�|�퐟�|�i�㑍��j�L�� �@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@ ���팓����d�|����|������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����t�i�C��j�@ ���i���n�j�t�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���i���j�����|�d�������s �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�C��j���� ��t����o���u�C�㎁�v�ɂ��ẮA����A���q�ɍs���Ă�����b�����Ǝv�����A���́u�C��v�̖����́A��t�̂���ɓ��O�A���Ȃ킿�u��i�i�풷�j�v�́u�C���叫�R�v����W���[���Ƃ������Ă���B �u�C���v�̖����́A�헤���牜�B�ɂ����Đ��Ђ��������A�헤�i�ɐ����j�����̂��̂��������A����Ɖ��ʊW�ɂ��������������A����𖼏���Ă���B �������͑O��N�̖��ŁA���̌��т������̗��`�E�`�ƕ��q�ȏ�ɕ]������A�؎��ł���Ȃ������{���R�ɏ��l�߂��ꑰ�ł���B ��t�팓�́A���̐����ꑰ�ƈ��ʊW�ɂ���A��d�̕ꂪ�A���̐������̏o�ł���Ƃ�������B ���̌�A���̗����������̈ꑰ�Ɍ����A�u�C��v�̐��́u�����v�̌n���Ɉ����p���ꂽ�킯�����A���������킯�ŁA�[�������̑S�̂ɂƂ��āA�n���I�ȍL����������j�I�Ȓ���������A�ƂĂ�����ݐ[�����Ȃ̂�(^^)�B ���̂悤�ɁA��t�����C�␅�^�ƌq����̐[�������ł��������́A���̐�t�ɂ����Ă��A�܂�����ɂȂ邪�A���q������ɍs���Ă��A���ʍ��Ƃ��Ċ�������(^^)�B

�����̍��̎��������ӂ�ɂ́A�R�x�M�n�̔肪��������ł���(^^)�B

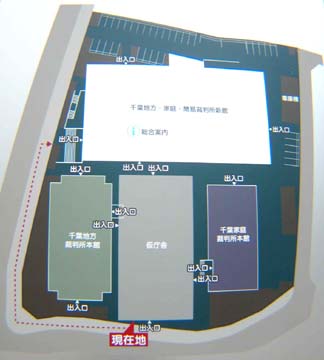

���Ȃ݂ɁA���̐�t��������̓���ŁA������k�Ɍ������čs�����A���͂���ɓ쓌�ɍs���ƁA�W�����|�u����̗��v�ŏo�����u�����@�v������B ��ɂ����ƁA�����́u���|��v�Ɓu������v�i�ǂ������ǂ݂́u����݁v(^^�U�j������B ����͐�t���݂̂ň�t�Ȃ̂Łi�j�A�����̏�Ղɂ��A���̂������������Ǝv���`�� <���d��> ���ɍs���O�ɁA���́u���V���ˁv��T�����B����͏���`���n�̈�ŁA��J�ŏo������̂Ɠ������A����̎��l�̉e���҂̕�Ɠ`��鏊���B ��ӏ������łȂ��_�݂��Ă�Ƃ������̂ŁA���͂��O���O������Ă݂͂��̂����A�ǂ�����t��w�̍\���ɂ����Ȃ����Ɓc�c(^^�U�B�n�}�ł́A���̕ӂ�̂悤�����n�}B �ǂ������������́A��͂�Õ����������悤�ŁA2002�N�̔��@�����̌��ʁA����܂ł͏�̓y�ېՂƎv���Ă����˂��A���ł͌Õ��Ƒ������Ă���悤���B �����ł́A28m�̑O����~������������A���ł��Ύ����c���Ă邻�����B�o�y�����̂́A�l���Ƌ��̎����A�S���W���A�n��i�D�j�A�{�b��ȂǁB �Õ��͑��̉ӏ��ɂ�������A���̑�n�ɌÕ��Q���������\�������邻�����B �Ă킯�ŁA��肠������t��i��w���j���ʂ��Ƃ��i�p�m���}�R���E�ق�180�x�j

��͎��̉e�Ƀ`���ƌ������i�p�m���}�Q���j�@���̕Ӂ�(^^�U

�ŁA���̊K�i�͌��lj����(^^�U�A�����������ɕ����čs���ƁA�ʂ艈���Ɂu���d���v������B ����Ɋg�債���n�}D���u�s�����y�����فv�Ƃ���̂��u��t��v�̂���ʒu�B�u���d���v�́��̒ʂ�A�ʂ�ɖʂ��Ă邪�A������Ɖ��܂��Č�����̂ŁA�Ԃ��ƒʂ�߂��ċC�Â�����(^^�U�B

�u���d�v�Ƃ����̂́A��t����̎O�j�A���Έ����̎q�̖��ł���B �����ŁA������ƒ������ǁA��t���̑S�j�������Ɛ��������ĖႢ����(^^�U�B

�i��t�j����|���|�폫�|�|��i�|���|�펞�|�|�퐟�|�|�i�㑍�j�L��i�㑍��j �@�i��t��j�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���|�팓�|�|��d�|�|����|���|�����|�|�|�|�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@�@�@���|���@�|�|���i�|���|��i�i��^�E�����E�呠�j�@ ���|�i���n�j�t���@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|���C�i���R�E���q�E�R���j�@ ���|�i���j�����@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i��{��j���M�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�i�����j�����@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�i���j�����@�@ �b ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �@<�������`���q����>�i������̑O�ƌ㐔��ɂ��ẮA2009�N�W���i����̗��j��(^^�U�j �����̌����M������t����ɂ́A��v�ȂU�l�̒j�q�������B��t�E���n�E���E��{��E�����E���𖼏��A�u��t�Z�}�v�ƌĂ�āA�q��������ɕ��Ƃ��A��X�܂őy�̉Ƃ̐�t�����͂�Ō��������������B ���̂��߁A�[���̍L���n��ɍ����đ傫�ȗ͂�ۂ��A���B�����Ȍ�́A���k�ɂ��q���������L���ɋy�B �[���ł́A���n�������n��~���A���Ύ�����t�����������A��{�ꎁ����t�����c���c���ƍ���S����{����i���c�s�j���A�������������S���������i�s��s�j���A �������ؓ��������ԏ��i����s�E�������Ȃǁj���O�華�i���q�s�E���s�j�āA���ꂼ��q���������E�ɉh�����B ����ɉ��B�ł́A���n�ƕ��͗������s���S�ɁA��{�ꎁ�����S�ɏ��̂�^�����A���n�͓�Ƃɕ�����āA��������B���n���ƂȂ�A��������j�����E�O�J�ɒB�����o���B ���̘Z�Ƃ̂����A�u���Ύ��v�𖼏�������Έ����i����̎O�j�j�̂���Ɏq�����d�̕悪�A���́u���d���v�ɂ���Ƃ����킯(^^)�B

��t����̂U�l�̑��q�ɂ��ẮA�����̒��j�E�������a���������̘b���A���ɖڏo�x���b�Ƃ��Ďc���Ă���B �o�Y�̎O������R�����A�ܖ���㑍�L�����߁A��t����͎�����߂��B ����̍ȁi�����d�O�̖��j���V�������A���j�������Ǝ��j���t���i���n�j���b���A�O�j�������i�����j�Ǝl�j�����M�i��{���j���n�ɈƂ����Ĉ����A�ܒj�������i�����j���|����A�Z�j�������i���j�����������Ē�ɕ��l�q���A�������u���Ɋ����������A�݂ȗe�V���_���ős�ς��v�Ɗ�сA��Ȏ҂��̎^�����B ���������ꂾ���̎��Ȃ̂����A���́u�ڏo�x���v�̗��ɂ́A�����Ԃ�F�X���o��������A���Ȃ��炸��t�������̉Q���ɂ���i�j�B ���Ƃ����܂ꂽ�̂́A1181�N�W��12���ł���B �O�N��1180�N�́A�قڈ�N���イ��ςȔN������(^_^;)�B 1180�N�́A�S�`�T���������������Ƒœ|�̋������������A���s���Ď��������B �ɓ��̗����́A�U���ɂ͉����J�n�������A�v���悤�ɂ͖������W�܂�Ȃ�(^_^;)�B�B ���ƕ��ɓ������@�m����Ă����Ǝv���钆�A���ɂW���A���ƕ����R�،����̓@���P���Č��Ղ�ɏグ�A�O�Y���a�c�Ǝ������킹�ċ����������̂́A��T�Ԍ�ɂ����R�ő�S�s(^_^;)�B�B �[���ɓn���āA��t�E�㑍�ɏ������ĈȌ�́A10���A�����ł��͉z�E�]�ˁE���R�Ȃǂ��A�������A�x�m��̍����ŕ��Ƃ�ł��j�鎖���ł���(^_^A)�B �����A���̎��̗����̋����́A��������́u�d���v�Ǝ���Ă���(^^;)�B�B 11���ɏ헤�����|���A12���܂ł�����S���i����j�E�V�c�E������̍����E�A���ɐ������A�悤�₭�N���܂łɁA�i�]���͂Ƃ������j���͓I�ɂ͈�������邱�Ƃ��ł���(^_^A)�B �c�c����ȍŒ��ɗ����̍ȁE���q���D�P�����̂��B����܂ł����̎q�i��P�j�͐��܂�Ă������A���x�͒j�q�����܂�邩������Ȃ��I �u�ǂ������ǂ�����(TOT)�v�ƌ�Ɛl�����͊�B�����������܂��܂��������ׂ��A��Ɛl���u�̍��V����u�[���I 1181�N�A�R���ɂ͐��q�̒��т̋V�ɁA��t����̍ȁi�������j���т����A���q�̈�����瑷�̐��������Q�����B �͂��Ⴂ�œ��H��^�������ɍ��H���Ȃǂ��āA���q�͏o�Y�F�胂�[�h��F�ɐ��܂����B ��t�����i���j�j�E�����i�Z�j�j�́A�g�d�̐��q���Z�����ڂ����сA�C�`�C�`�������Ď�����B �����������[�h�ɂȂ�̂́A�܂��܂����ɂ��O�ɂ��s������t���������炾(^^;)�B�B �O�I�ɂ́A�������������A���B�������G�t�Ɖ��������Ă�悤�����A ���I�ɂ��A�㑍�L���̑ԓx���f�J�C�Ƃ��A�`�o���j�x���Ƃ��ŁA�₽��ْ���Ԃ����������������B ����Ȕ����ȋ�C�̒��Łc�c�����̕��C�����o�i�P���P�G�j�B�B�B ��Ɛl���u�̍����̒��ł��A�傫�Ȗ������߂Ă����̂́A���q�̎��ƁE�k�����ł���B ���Ƃ͂����m�A���q�������̈������A����������ɓ{���Đ��q�ɓ��������Ɛb�ɕ��c�c�Ƃ������ɂȂ�̂́A�����ɗ��Ƃ��o�Y������ł͂��邪�A�����E���q�v�w�̖T�ɘA��Y���Ă����A���́A���������C�𝆂ɈႢ�Ȃ��B�B ����Ȃ��Ȃ��A�q��R��Ƃ��A�E���Ɉ�����Ⓦ�j�q��吨�A��āA���ǂ������낢(^^)�B ������������Ȃ��}���A�����̗����Ɗ��q�ɁA�ǂ��]�܂����G���������i�j�B

���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �b�A ���|�����|�|���j�|�|�����|�|�����|���|���@�|�|����|�|�����|�|�|�|�|�|�� �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b ���|��G�|�|�G�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���|�@���|�|�����i��B��t���j�@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|-�|�� �������n���ꂽ�㑍�L���̎q���ɂ́A��t���ɋA�����ď㑍�ɂ����ƌ����������������A������O�Y���ƂƂ��ɓ������A�㑍���Ŏc�����̂́A�p�c�������ɂȂ����i�G_�G�j�B �܂������̎��A�����ւ̑Ώ��Ƃ��ċ�B�ɍs�����ꂽ��t���́A���̋��Ђ�����������A�O�x�ڂ̗����ɋ����ċ�B�ɗ��܂炳��鎖�ƂȂ������߁A�����̒��j�E�@������u��B��t���v�ƂȂ�A�[���̐�t���y�̂ɂ��ẮA�@���̒�E���@�̉ƌn�������p�����B ��B�ɍs�����A���̏@���̕�ɂ��A���̌�ɍs���̂ŁA������Ɗo���Ƃ��Ă˂�(^^)�B �₪�ē�k���̓������}����ƁA�[���̐�t���i�����j�͓쒩�ɁA��B�̐�t���i����j�͖k���ɂ��ꂼ��������߁A���Ƃ͑�������˂Ȃ�Ȃ��Ȃ������A�₪�Ė[���̐�t�����k���ɍ~�Q�������߁A�[���ł������������ꂽ�B ����������̎q�A�����́A��k���̓����̂��߂ɋ��Ő������Ă���A�[���ɖ߂��Ă���ƁA�]������ݒn�ɍ����Ă����A��t�Z�}�̎q���ȂǑ����̉Ɛb������͂ɖR�����A���b�c�Ƃ��ĐV���̉Ɛb����藧�āA�͂�y�̉Ƃ̐�t���ɏW�����悤�Ƃ����B ���ꂪ�A��̐퍑���܂łɐV�����͂ޓy��ɂȂ����Ƃ������A���鎁��A���̏�i�i�������Ȃǂ̑䓪�̃L�b�J�P�ɂ��q�������B �ӂ��ӂ��A����ϒ�����ŁA���ƇB�ƇC�́A���ɏ����Â�(^_^A)�B

�������������̑��n�����_�Ђ��v���o�����i�j�B �����ɂ͐�t���Ɋւ���ē��͖������A�u�˒˔h�k�S���v�̑c���˒ˉp�r�Ɠ��ځE�p���̕悪�ē�����Ă����B �_�p�̊m���͐퍑���̒|���������߂ŁA���̂����k�S���́A�]�ˏ����ɔ�O�i���茧�j�̈�t�E�O�Y�k�S���n�߂��ƌ�����B �����ϖ��|�]��i�n�V��o�|�˒˕F�E�q���p���|���F���p�r�|���F��Y�p���Ɠ`��邪�A���̂����u�˒˗��v�͖������p���E�p�r��c�Ƃ���B �p�r�i�`1886�j�͏_�p�E���r���A����18�N�i1885�j�ɐ�t���_���t�́A���̎q���p���i�`1908�j�͐�t�s�ʒ��������撆���j�ɒ�������J�����B <��t���ِՁi��t�n���ٔ����j> ���Ƃ����̂́A�K�C�h�Ȃǂɂ͍ڂ��ĂȂ���������Ȃ�(^_^;)�B ���m�Ɍ����ƁA�u��t�n���ٔ����E�ȈՍٔ����E���@�R����E�ƒ�ٔ����v�Ƃ������ɂȂ�B �O��o�����u��t��v�́A���ł́u�����̎x�邪�������Ձv�ƌ����Ă���A��t���̖{�ق��������̂́A�����炾�낤�Ƃ������Ȃ̂ŁA���̐Ւn�ɂ���ė��Ă݂��킯���i�j�B �n�}E���ق�̋͂��ȋ����Ȃ���(^_^;)�A���ݒn���u��t�n���ٔ����v�ŁA���ܓV��t�̌����Ă�u��t��v������̂́A�E���́u�s�����y�����فv�ˁB �n���ٔ����ɗ��Ă݂�������āA���̒ʂ�A�~�n�M���M���܂Ō����������āA�Δ��ē��̈�{�����Ă��ĂȂ�����A���܂藈�Č��Ă݂�K�v����Ƃ��v���Ȃ����ǁi�j�B ���H�̃J�h�ɖʂ����ٔ����i�j�i�p�m���}�Q���j

���܂����̕��ɍs���Ă݂悤��(^_^;)�B �Y�[�[�[�[�[�b�ƃr���������Ă��i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

���x�͉E�̏����ׂ߂̓��ɓ����Ă݂�(^_^;)�B ����ς�Y�[�[�[�[�[�[�b�ƃr����(^_^;)�i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|-�|�� �b�B ���|�����|���|�����|���|���� �@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@���|�����i�����j�|�|�����|�|�����i������t���j �@�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@ ���|�i�n���j�N���|�|�F���|�|�����|�|�����|�|�����|�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� ���A�㐙�����i�T�G�j�̎���A��t���͎����ɍ~�������߁A���������x�͎������{�ƑΗ����������A�����̑��E�����͎����̖������������A�r������㐙���ւ̖����ɖ߂����B �����������̏f���E�n���N���́A�����̎q�E�����i�É͌����j���܂��������N�����Ɛ������ɓ]���A���̈������U�ߎE�������߁A�����̒�E�����̎q�E������́A�㐙���̗͂ĕ����ɗ������сA�u������t���v�������Ē�R�����B �n���N���ɂ��ẮA�����̒킩�q������Ȃ��������A�ǂ����u�q�v�����m�Ȃ悤�Ȃ̂ŁA���̂悤�Ɍn�}�ɏ�����(^^�U�B �܂��n���N���̐Ղ́A�ʌn����܂��Ղ��p���ꂽ�悤�ɂȂ��Ă�n�}������悤�����A�����قł́u�n�����̎q���v�Ƃ��Ă���̂ŁA�n�����̐Ղɂ��̂܂܌q���ł���(^^�U�B ���̎�������n����t���́A��t��ł͂Ȃ��A�{���q�ɖ{�����ڂ����悤�����A�������͂����蔻��Ȃ��B �N�����F���̍�����Ƃ��v���邪�A�����̍��ɂ͊m��I�Ɏv����B ������ɂ���A���������������R�ɁA�퍑���̓��������\���Ȃ炠�肤�邪�A���Ȃ��Ă���t�ٔ����������ނ��𔗂����킯�ł͂Ȃ��i���j�B��������O�i�j <��t�_��> ���Đ�t��̎��ӂ���A����ɏ����k�Ɍ������ƁA�u��t�_�Ёv�ɏo�(^^)�B�n�}F ����܂œ삩��k�ɁA�u��t���v�u��t��v�u���d���v�u��t�_�Ёv�܂ł͈̔͂Ȃ�A�܂������ĉ��鋗�����ȁ`�Ƃ����C�����邵�A�w���Ɠ삩��k�ɁA�u�{��t�v�u��t�����v�u��t�v�͈̔͂ŁA�ǂ̖������w����߂��̂ŁA�ǂ����ō~��Ĉ�ӏ���������A�Ƃ����̂��n�j���낤(^^)v�B ���̌�ɍs���A�u������v�u���}���v�u�@�����v���A�{���͂��́u��t�_�Ёv��A���s�����u�n���i�ƒ�E�ȈՁj�ٔ����v�̂��ɂ��������A��ЂŏĂ�������āA����ɖk�̕��Ɉړ]���Ă�́ip_�G�j�B ������S��������āc�c�ƂȂ�ƁA������Ƒ�ςȊ��������邩��A���ɓS���𗘗p���Ȃ���A���ǂ��Ǝv���B �ł����A���̐�t�͌������ݒn�Ƃ��āA�܂������ɂ����Ƃ��߂���s�s�Ƃ��āA�e�����������̏�ԂȂ̂Łi�j�A�Â��Ȃ����́A�����������ɂ����������������(^_^A)�B �u��t�_�Ёv�ɓ����I�i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

�����͂����A�����ȓ�������Ȃ��݂����i���j�B�ł����C�����H�ɖʂ��Ă�̂ŁA�����͂���������邩��(^^�U�B

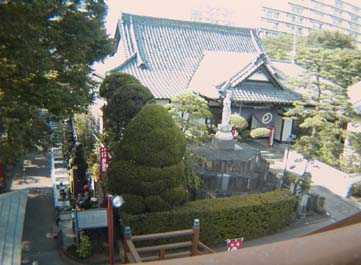

���́u��t�_�Ёv�́A�_�ЂƂ��Ă̕��������u���ʏ��v�Ɛ����n�b�L���ł��o����Ă��āA��������������ȗ��Ɠ`���_�ЁA�Ƃ���������Z���Ɏ�B �c�c���́A�_�c���_�ł��A��͂���ʏ���l�`�P�Ȃǂ��s�Ȃ��Ă��邵�A���ꂩ�����Əo����A�����ł���͂萛�����^���J��_�Ђ�����ȂǁA��X�̏��嗍�݂̐_�ЂƓ������͋C��������(^^�U�B ��̎��q���́A���a�S�N�i1929�j�Ɍ��z���ꂽ���������A����͐_�c���_�ɂ��鎂�q���Ƃ悭���Ă銴��������(^^�U�B�i2007�N�X��<�_�c���_�Â��A���悢��Q�q(^^)>���j ����͎B��Ȃ��������A���͐�t��̂����߂��ɁA�u�䒃�m���v�ƌĂ���s�������āA�����قŌ����r�f�I�ł́A�m����t����������ɂ��������č����グ���A�Ƃ����`��������Ă����o��������(^^�U�B �����͖����ł��A�N�����ŗ����̈�A�������������炢�͂�������������Ȃ���(^^)�B ������ɂ���A���̐�t�E�G�́A�����̐_�c�E�G�ƒʂ����C���Z�����I�i�j �n�}G���ЂƎ��͂��ő���Ɋg��B���̂悤�ɑ�ʂ葤���牡������o���邪�A�_�Ђ̐��ʂ��Ă���̂͒ʒ���������ŁA�����������Ƃ����W�J���Ă���B�� �u��t�_�Ёv����u�����a�v�i�p�m���}�Q���j

���������{��݂�����(�.�)�B �ł͓���O�ɁA�{���q��{���n�ɒ�߁A���̌�̐�t�{�Ɗi�Ƃ��Ē蒅�����n����t���ɂ��āA�܂Ƃ߂Ă������B ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �b�C ���|�e���������x�|�|�M���|�|�d���i�r���H�j �C<�퍑���`�]�ˏ���> �i�B�ƇC�̔w�i�ɂ��ẮA�u��t���̓����vvol�Q��(^^�U�j �n���n�ƂȂ�����̐�t���́A�É͌�����肾��������A�㐙�����������Ƃ̐킢�ɂ����Ă��A��k�������Ƃ��Ĉ�т��Ă�悤�ŁA��ꎟ���{�䍇��̎��ɂ͐�t���͎Q�����ĂȂ����A�Ɛb�̍��鎁����k�𑤂������̂��A��t���Ƃ̘A�g���������Ǝv����B �{����������t�ɂ́A�����������̏������Ă���A���������ӂ��т������̉�����Ɏ���ĕς��ꂽ�悤�Ȉ�ۂ����邪�i�j�A����͌������A�^���J���c���i�����|�����E�`���Ɍ����ꂵ���j�ƍR�����Ă��������v���ł͂Ȃ����Ǝv����B ����{�䍇��̂Q�N��A�㐙���M�̗��P�ɂ���āA���ɉP���̌������ꂵ�߂�ꂽ���A���̎�����t���x�������������āA���M�R��ł��j���Ă���B ���̂悤�ɏI�n�A��k�𐨗͂ɑ�������t���Ȃ̂ŁA�G�g�����c�������ɂ���Č�k�������łт�ƁA�̒n�������グ���A�Ō�̓���E�d���͗̒n���Ȃ��܂܁A�]�˂ŕa���B�������Đ�t���͏I�����}�����B(���̌ケ��ȓ`�����A2008�N11��<��錧���s�u�����R�E�횢���v>�j

�ȉ��́A���̎ʐ^�̍����u���{�v�ň�Ɯ��A�������u�[�{�v�œсA�E���u���{�v�Ő\�Ɩ��B �E�̎ʐ^�̍����u�k�{�v�ʼnK�A�������u���{�v�œЂƉN�A�E���u���{�v�Ŏq�B��

�܂Ƃ߂�ƁA����Ȋ�����o(^^)o��

���x����ʁi�㐯��������(^^�U�j�Ƃ͕ʂɁA�a�C�̕��ʂ₨�肢���ʂɂ��F�肵�Ă��ǂ��������˂��� ���Ⴀ���Ⴀ�A���悢�拫���ɓ����Ă݂悤�I�i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

���������H�ɖʂ��Ă��������́��R��

������F�͖k�ɐ��i�k�l�����Ƃ�������j��_�i��������F�̑��叫�ŁA�u�������v�u�k�C��F�v�Ƃ��Ă��B ���́A�Ñ㒆���A�W�A�̍����n�тɏZ�ޗV�q�������A�k�ɐ���M���Ă��������n�܂�ƌ���B �V�q���͈ړ�����Ƃ��邽�߁A�s���ł���k�ɐ����A���ʂ�����߂�d�v�Ȑ��Ɛ��߂��B���̎��_�ł́A�u�l�̐����Ɋւ��v�Ƃ����A�Ñ�I�ȐM�������B �₪�Ē����ɓ`���A�����E�E�A�z���ƏK�����A���_�Ȃǂɂ��ω������B �������ɂ���āA�܍��L�����i��_�k�_�̖������тсA���ɓ����̉e���ŁA�n���_�E����_�̖����������A�₪�ĕ����ƏK�����āu�����v�Ɩ��t����ꂽ�B ���{�ɓ`�����������́A�A���l����Z�����E���𒆐S�ɐM����A�k�C�Ղ�����ɍs�Ȃ�ꂽ�B �A���l�̊֓��ڏZ�i�J���̂��߁j�́A600�`700�N��ɂ͎n�܂��Ă��邩��A�֓��ɂ������`������\��������A�֓��ɂ́A�ߋE����̗V�q�n�A���l�i�n���l�j��V�s�m�ɂ���Ă����炳�ꂽ�ƍl������B ���A���삪�k�C�Ղ��ւ��A�V�c�ɂ���čs�Ȃ��Ă�������������悤���B ��������800�N��ɂȂ�ƁA�V��@��������āA���鎛�̎���h�ɂ���āu�������@�v���҂ݏo����A���ƓI�ȍЖ���s���s���ɂȂ����B �^���@�ł͖k�l��������F�Ƃ����B�V��@���~�`�̙�䶗���`���̂ɑ��A�^���ł͕��`�ɕ`���炵���B ��������ɂ́A�O�䎛�ō��ƈ��ׂ̖@������s��ꂽ�B

�q�a�͓�K���ɂȂ��Ă���A�K�i���オ���ē�K�ɂ��������i�㉺�p�m���}�Q���j��

��K�̔q�a�i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

�����傪�M�����Ƃ����_�ɁA�u�ꌾ��v�Ɓu�����v������Ɠ`��邪�A�����ł͌Ó`�ɂ̂��Ƃ��āA�u�ꌾ�����v�ւ́u�ƂȂ����Ƃv��������Ă����B ��q��̌�A�������āA ���������萶�i���a���Ёj �\���ōߑ����i��J�^�E�����ɏ��j �����v�Z�����i���������j ������O�x�ƂȂ��A����ɓ�A������q���������B ���́u��t�_�Ёv�ɖ������J��ꂽ�̂́A1127�N�ɐ�t����̕��E��d���A���ق��ł����t�Ɉڂ������[�Ƃ���B ��ł����t�ɗ����ɂ��ẮA��d�̂���ɕ��E�팓����̂Ƃ���L�q�����|���邪�A�܂��u���q�ŗ����v�ƌ���������낤(^^�U�B �֓��ł́A�����M���L�܂�Œ���900�N�㔼�ɁA������̗����N�����B ���̗����֓��l�ɗ^�����e���͔��ɑ傫���A��̕��m�c���`������ɂ������āA��t���͊֓��ɍL�܂�������`����������A�`�������͔_�Ƃ̖L���_�ł�����������F���A���m�c�́u�|���_�v�Ƃ��鎖�ŁA���̐M��`���Ă������ƍl�����Ă���B �Ȃ̂ŁA�I���Ŏ˂�_���Ȃǂ��A���ł���t���̊e�n�Ɏc���Ă���B ���̂悤�ɏ���Ɩ����̍��̂̌`�́A��t������o�����n�������ɔZ���Ɉ����p���ł��邪�A��t����������M�����̂́A�`���ɂ��ΐ�c�E�Ǖ��ȗ��ƂȂ�B �����Ǖ����ł��A�K�������������J���Ă���Ƃ͌���Ȃ��Ƃ����������A�Ǖ��ȗ��Ɠ`���n������邻�����B ������ɂ���A��̇A�ŏ������ʂ�A����ŖłO�Y���ƘA���ƂȂ������A��t���͈ꑰ����@�I�ȏɎN���ꂽ�Ɗ��������߁A1200�N��̔����납��́A�ꑰ�̐_�ł��閭�����e�n�ŐϋɓI���J��悤�ɂȂ����̂��B �܂����q���ɂ́A���@���njo�̐܂ɖk�C�Ɋ��������Ƃ������A���@�@�̎��_�Ƃ��Ă��L�����y�����B �Ȃ̂ŁA���̎��������́A���ɂ�葽�����͓I�ɓ`�d���ꂽ�Ǝv����B

���i�E�w�ƌ���E�Z�|��B�̋F���̂ق��A���O�Ⓖ��ⓖ���Ɂu�ʂ蔲���_���v���s�Ȃ��Ă���B ���ɁA�u�^�ւ��_���i���Џ����j�v�A�u���̗ւ�����_���i�q�b�����E�{�P�����j�v�Ȃǂ��B �q�a��V�_�Ђ̌������ɂ́i�p�m���}�Q���j

�u��t�_�Ёv�ł́A�����M���k�ɐ����Ȃ킿�s���̓V�Ɍ����āA�����E�A�z���ƌ��т��Ĕ��W�����o�܂���A�u�l�Ԃ̐��i�^���j��S���ʂ���쏶������_��v�Ƃ��āA���Ɂu���ʏ��i�������j�v�Ɓu����i�����ӂ�����N�j�v�́u��P�v���������Ă����B ���z��ړ]�ɂ������ċF���𗊂ސl��A�^�C�̍D�]���肤�l�A�����E�A�z���E�Պw�E�㐯�C�w�E�����w�Ȃǂ́A��������u�܍s�v�ɗ��߂āA�N������ʂ��d��v�z�Ȃ̂ŁA�v���̈Ր�Ƃ�A���̊Ӓ�����l�X���������a���鎖����A�O�N�̋F�����Ă���B ���Ɂu�܍s�v�ɂ��ẮA���ʂɈē����o���Ă����B ����ɂ��Ɩk�l�����́A�u�܍s�v�̒��ł́u���j�v�̔z���ɓ�����悤�Łi�܍s�z���}�j�A�E�i�z�C�j�E�y�i�����j�E���E���i�A�C�j�̂T�ɁA�u���V�i���z�j�v�u���V�i���A�j�v��������A�Ƃ��Ă���B �|�u�F�蕄�v�Ɋ肢���������A�БO�ɋ����邱�Ɓi�����j �|�_���얀�d�u�Δ����v�Şw�̕������Ɓi�Q�q���ƂɁj �y�|�u�T���v�ŁA�u���ߍ��v���Ƃ̎��͂ɂ܂����Ɓi�����j ���|�u���^��v�����z�ɓ���Ď����Ɓi���������j ���|�u�����̈��v�̐������ނ��Ɓi�Q�q���ƂɁj �u���������̈��v�́u��萬�A�v�̗��Ƃ��Ēm���A�Q�q��ɐ������ނ̂��ǂ��������B �㐯�C�w�̋g���ɓ����邱�Ƃ���A�֓��e�n����u�������v�ɗ��邻�������A�u������ނ����ŕ��Ɖ�������̂ŁA����������߂��Ȃ��悤�v�Ƃ̒��ӏ�����������(^_^;)�B �u�T���v�̕��́A�u�����̎g���v�Ƃ��u��蕨�v�Ƃ�������u�����i�T�j�v�̌`��������Ȃ̂ŁA���̊�ł�ƕ���������A�Ƃ���Ă���(^^)�B ��̋���n��ƁA����ɖ߂��i�p�m���}�Q���j

�����ɂ́A�u���}���܁i�Ɖ^���j�v�E�u�O�����܁i�Ε����j�v�E�u�_�����܁i�z�C���^�j�v�Ə�����A�Ō�Ɂu��Ԃ��܁i�ߐH�Z�E�������j�v�Ƃ����ē������Ă��Ă���(^^)�B �ȏオ��t�_�Ђ̋����ŁA�����L���͂Ȃ����A��������̐M�҂����X�ƖK���l�q��������ꂽ�B ���̐�t�_�Ђ́A�ʓ��u�k�l�R�E���������E�����@�v��O�g�Ƃ��Ă���A���Ă͖����Ղ��s�Ȃ���܁A�����ɂ͔n�삯�E�A�̉�A�ߐ��ɂ͐_�`�E��D�s�K�܂ōs�Ȃ��Ă����B �܂��A�����͑S���̊e�n�ŐM���ꂽ���A��t�Z�}����o�����n���͖����܂ő������A���n�n���ł͓��ɐM���������B �Ƃ��낪�����M�͐_���K���������̂ŁA��������̐_�������߂ɂ���āA�u�����_�Ёv�͂�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����i�G_�G�j�B�B �����͌�����u�V�V�䒆��_�v�ƌ��܂��Ă����̂ŁA���Ă��Ր_���ɂ͍���Ȃ��������A�u�����v�̖�����菜���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ƂȂ�ƁA�u�����_�Ёv�u�����_�Ёv�ȂǂƁA�e�n���̐_�Ж��ɂȂ邾���ŁA�u�����v���O���ƁA���ꂼ�ꌳ�����ʐ��̂���_�Ђ��������Ղ܂ŏ����Ă��܂�(^_^;)�B�B �����ő��n�n���ł́A�Î��L�̒�����A�u�V�V�䒆��_�v���u���V���v�ɓo�ꂷ��V�[���ɂ���A�u�V�n�i���߂��j�̏����i�͂��߁j�̎��v����A�u�����v������āA�u�����_�Ёv�Ƃ��u�n�W���_�Ёv�Ɩ�����Ă���������(^_^;)�B ���ł́u�������֎~�v�Ƃ��������ł͂Ȃ����炩�A�u�n�W���_�Ёv�ŌĂԐl�͏��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B <�����͉w�ف`(^o^)> ���ɂ��Ă݂��I�@�X���ɂ̓��X�g�����Ȃǂ����ς����邪�A���ԏ�ɍ��邵�A�������Ԃ��������A�ƌ����ăR���r�j�ōς܂��̂��ܑ̂Ȃ��c�c�Ǝv���Ă����A���傭���傭���ٓ̕����̖T��ʂ����̂ŁA�u�����Ă݂悤��(^o^)�v�Ƃ������ɁB �ꏊ�́u��t�_�Ёv����A����ɖk�シ�铹�H�̓r���ɂ���u���t���v�B���t�����Đ�t���̉�Ђ�������(^^�U�B �n�}H���ǂ���炱������Ђ̖{�X�������݂����ŁA�w�قٓ̕������ۂ����悤�Ȍ����ɁA�Ԃ��ƁA������ƘH�n�ɉ���ė��������ƁA�������������ԏꂪ�����Ƃ���B ���t���̓X�ɓ���O�ɒ��ԏ��i�p�m���}�Q���j

�Ԃ��ƈ�u�Œʂ�߂���̂ŁA�����̑S�͎̂ʂ��Ȃ��������ǁA�u���t���v��ЊT�v�����ꂪ�g�o�݂���(^^�U�B���̖ʔ����r�����ʂ��Ă�B

��t���������Ɍ������ݒn���ƁA�r���������ς��Ԃ������ς��ŁA�������C�`�����ɍs�����̂ƕ��͋C�ς��Ȃ����(^_^;)�A�l�ӂ̖��Y�Ȃ��A���߂Ă��ٓ��ŐH�ׂ�̂��I�c�������� ��t���̎j�Ղ́A�����̋߂����ƒ��Ԃ͖w�ǗL����������A�����������Ɖ��������肷�邩��A�Ԃŗ���̂͂����߂��Ȃ����A�������痈��l�Ƃ��A�j�Ղ���k�ɓn���Č���ƂȂ�ƁA��͂�Ԃ��Ď��ɁB�B�B ���̏ꍇ���A�����łȂ�������H�ׂ��邵�A�����Ƃ����X�`�A�R�[�q�[�Ȃǂ��Z���t�T�[�r�X�ň��߂�̂ŁA��t�s�ɗ������́A�����ʼnw�ق�H�ׂčs���̂��e����(^o^)�B �S���ȍ~���������A���z�Ƃ������T�[�r�X�Ƃ�����Ă�݂����I�@�����Ɣ���c��낤�˂��i�j�B���������ꍇ���A�[�т������Ŕ����̂����������I�I <������i��t����㓖��̕揊�j> ����܂ł̌����t�߂���́A�G���A��������Ɩk�Ɉڂ�B�S�����Ƒ������u����t�v���߂����ǁA��t�s�s���m���[���́u�쑐���i�������ׁj�w�v���߂����ȁ`(^^�U�B �n�}I���g�債�ĖႤ�Ɓu������v���o�ė���B �����菄�鎛�X�́A���͂���܂ŋ��������Ƃ���t�_�Ђ̋߂��ɂ������̂����A���a�̋�P�ŏĂ�����A���̕ӂ�Ɉڂ��Ă���B �u������v�̊T�ρB�T�@���̃V�b�N�ȍ�肾�i�p�m���}�Q���j

�����ԏ�͂������B���̎��ɍs���u���}���v�́A������̌������Ȃ̂ŕ����čs����(^^)�B

�����E���@�́A�A<���q�����`��k���`��������>�ŏq�ׂ��ʂ�A�����ւ̑Ή��ŁA��t�����[���Ƌ�B�ɕ����ꂽ���̓���ŁA���@�͖[���Ɏc��������(^^�U�B�������ɓ������āA����c���{�ɂ��藧�Ă��K�v�ɂȂ����̂��ȁH ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �b�A ���|�����|�|���j�|�|�����|�|�����|���|���@�|�|����|�|�����|�|�|�|�|�|�� �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b ���|��G�|�|�G���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�@���|�|����i��B��t���j�@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� ���̌�A���a20�N�i1945�j�̐�ЂőS�R�Ď����Ă��܂����̂ŁA���̏ꏊ�ɂ܂��ڂ����B ���N����ʂ肠���āA������Ɩ������������c�c(^^�U�B �������̂���ꏊ�����͎��������Ȃ�A�����ɓV���N�Ԃ̗R�����c���Ă��邩�A���邢�́A������̂������ꏊ�ɂ��A���X���炩�Â��R���̂��������������āA�����ɐ�t���̕�����ڂ����A�Ƃ����������肤�邩��(^^�U�B ���͑�����Ƌ߂�������t������́A�ޗǎ���̈�Ղ��������Ă邩��A���̎��͂ɌÂ�����������������Ă��s�v�c�͂Ȃ����A��҂̏ꍇ�A��ЂŏĂ������ɁA�����������N�����������ނ��Ă���������̂����c�c�B�B�B ���Ȃ݂ɁA���˂̔n���ɂ��鎛�ƌ����A�������Ƃ����̂�����B ���̂������|�������Ǝv�����A�����ɂ���t��������点����������������ƌ����A���ꂪ�u�E���v�i���q���̑m���j�ɍ�点���Ƃ�������̂ŁA�J����ɂ��Ă͂Ƃ������A�u�m���v�ɂ��Ă͏Ď����Ђ̍ہA�������ē`������\�������邩������Ȃ���(^^�U�B �Ƃ���ŁA����@�����ƕ���̌��Ɍ����Ă��̂́c�c�A

���́u�ڗ����a�v�́A�ē��}�ɂ��u��t���v�Ƃ���A�u����1993�N�T���g�U�@��p���Y�����剤�@�h���v�Ɗz�ɏ�����Ă����B

�{���ׂ̗ɂ́u��t���\�Z��_���v�i�p�m���}�Q���j

�ܗ֓��́A�ォ���ցE���ցA�O�i�ڂ̉������ΗցA�S�i�ڂ̊ۂ��̂����ցA�T�i�ڑ����n�ւƂ���B ���������^�ɗ����āA�����ɎB�e�i�p�m���}�R���E�ق�180�x�j

���Ɍ�����i�X��̂��������낤���A��Ɂu�����Q�N�i1445�j�U�������v�̋I�N��������������̑��w��������A�ƈē��ɂ������B ���ꂪ�ǂ̊ό��K�C�h�ɂ����������ڂ��Ă�A������u��t���ݑ�ܗ֓��i���j�v�A���邢�́u��t�Ə\�Z��_���v�Ƃ��Ă��B ���̒ʂ�A��t�팓��������Ɏ���A��t��16��̕��Ɠ`�����Ă���A�����͖��ł��Ĕ��ǂł��Ȃ����A���q�`��������̑�\�I�Ȍܗ֓��ƔF�߂��A��t�s�̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B 16��̍Ō�ɓ�����u�����v�Ƃ����̂́A�B<��������`�퍑�O��>�̐�t�@�ƁE�Ō�̓���A�����̎q�ɁA�n�����⌴���ɕ����Ď��n�����u����v������A���̌Z��Ƃ������B�팓���琔����ƁA���́u����v��15��ڂɂȂ�̂ŁA���̑O����p�������Ƃ������ɂȂ낤���B �������ԂƁA�Ȃ��Ȃ��s�ςŁA���̏Ď��͎c�O�����A��t��邢�͑喼�Ƃ��Ėłт��Ƃ͌����A���q�`�������̗��揊�Ȃ�ĕ����A���a20�N�i1945�j�܂ŗ��h�Ɏ���Ă����ȁ`�ƁA���݂��݊��S����B ��������q���{�n�݂̌��J�҂Ƃ��āA��t�������얋�{�ɐb���̎�{�Ƃ݂Ȃ��ꂽ��������Ȃ��B <���}���i��t�����̕�j> �n�}J��������̌�����������(^^�U�A���x�͑傫�߃T�C�Y�ŁB �L�����L�����T���Ă�����A���ߏ��̕����낤���A�u�����ɓ���̂͂���������ł���I�v�Ɛ����|���ĉ��������B ���̕ӂ܂ŗ���ƁA��t�w���ӂ݂����A��s�s�[�[�[�I���Ċ����͖����A�����������Ă�l���e���݂₷�����[�h�Ɏv�����B

���̂����͍��͏�y�@�����A���߂͎��@�������悤��(^^�U�B �������A���̎������͐�t�_�ЂȂǂɋ߂��A��������i�@���Q���ځj�ɂ������̂��A��Ђɂ���đS�R�Ď����A������Ɉڂ��ꂽ�̂��������B ���ɂ́A�����ƕ��d���g�܂ꂽ��O�ɁA�݂�Ȃ��W�܂��悤�L�����~���o���Ă����B �����͌����Q�N�i1276�j�A���@�̑c�E������J�����t��������������Ɠ`����Ù��ŁA�{���͊J�n�̍�����Ɠ`���A���q����̍�A�ؑ��̈���ɔ@�������ł���B �J��Ƃ�����Ղ́A1239�`1289�N�̐l������A���オ���悤�Ɏv���邪�A����̕��͂�����Ƃǂ�����(^^�U�B ������A<���q�����`��k���`��������>�ɂ���ʂ�ŁA������Ŗ��̏o���A���@�̂���Ɉ��ゾ��(^^�U�B ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �b�A ���|�����|�|���j�|�|�����|�|�����|���|���@�|�|����|�|�����|�|�|�|�|�|�� �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b ���|��G�|�|�G���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���|�@���|�|����i��B��t���j�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|��

�E�ꖭ���i���i32�N�i1425�j�Q��15���j �E�i�s���j�i�R�N�i1451�j�W���T���j �������A�A<���q�����`��k���`��������>�ɏ������ʂ�ŁA���b�c��҂ݏo���A���ꂪ�A���̎q�������ȍ~�́i�T�G�̗��Ȃǁj��������Ɍq�������B �����̎���1300�N��ŁA�I�N���ɂ���N�����͋��{�̎����������̂Ǝv���邪�A�ܗ֓��͎������㏉���̂��̂ŁA�����Ƃ��̊W�҂̒ǑP���{���ƌ����Ă���B ���ɂ��u���v�u����v�u����ɕ��v�́A���@�̐M�k�i���O�j�ɂ悭������@���B

<�@����> ���x�́A��B�ɍs�����܂ܕ����ꂽ�A��B��t���́u�@���v�̕�����Q�肵�Ă݂�B �n�}K�����S�_���u�@�����v�����A����̕�������ƁA�u������v�u���}���v������(^^�U�B ��t�����ƒ��q�E�@������B�ɓn�����̂́A�����ɔ����A���{�̖��߂�������ł͂��������A�������B�ɗ̒n�������Ă������߂ł��������B ���̍����́A��t����̐��O�A���ƂƂ̐킢�ł̐���ł���ƌ����Ă���B ���������A���ƂƂ̐킢�̐܁A�֓�����A����Ă������������ɂ͉}��C�����݂Ȃ���A�a�c�`���Ȃǁu���͂����A�邺�I�v�ƌ����o���n��������(��;)�B�B ��t�����́A�����Ŋ����`�o��Ƃ͕ʓ����ŁA��ɋ�B�ɓn���āA���Ƃ̍s��������߂��ڂ������B 1185�N��������ƁA����͌�����A����������āA�݂�ȑD�ɏ悹�āA�Ƃ��ɋ�B�ɓn�����̂ł���B �����͏���̘V���̋�J���v���A���g�̒�E�͗��Ɂu����ɂ͐��U�������Ă����ӂ�����Ȃ��A���̎҂���w�厖�ɂ���v�ƁA�莆�ŘJ���̋C������^���Ă���B

�@���̌ܗ֓��͎�������̗l�����悭�₵�Ă��邪�A��̕��`�̋�ւƔ����`�̕��ւ͍]�ˎ���ɕ�C���ꂽ���̂ŁA���̎O���Ƃ͐ނ̎����قȂ邻�����B �@�����͑����@�ŁA�u�@���T���v�Ƃ�������Ă����B �{���͖ؑ��\��ʊω������ŁA���w�̗��ɒ勝�T�N�i1688�j�̑����������鎖����A�]�ˎ���̍�Ƃ݂��Ă���B ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �b�A ���|�����|�|���j�|�|�����|�|�����|���|���@�|�|����|�|�����|�|�|�|�|�|�� �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b ���|��G�|�|�G���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���|�@���|�|����i��B��t���j�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b ���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�� �����̐܁A��B�̌�Ɛl�����͖��{�̎w���ɏ]���āA���ԂŌ�������Ȃǂ��߂��B �����͌��Ƃ̐킢�ʼn�������A���̂܂܋�B�Ŗv�����B �����́A1274�N�̕��i�̖��A1281�N�̍O���̖��̓�x�ŏI�������̂����A���{���ł͎O�x�ڂ̗����������Ƃ����m�͓��ĂȂ��������߁A�q�̏@���͂��̂܂܋�B�Ɏc��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B ���̂��ߖ[���̖{�Ƌ́A��̈��@���p���A�@���̎q�E���傩��͋�B��t���ƂȂ����B ���q���`��k���̓������}���A�[����t���́A���q���{��łڂ����V�c�`��ɂ����̂����A�|�����͂���k�ɕʂ�(^_^;)�A��B��t���͑������i�k���j�A�[���͐V�c���i�쒩�j�ɂ��āA�q���u�̒�@�i�[���j�ƈ���i��B�j�́A�݂��ɐ�c���i��t�����Ò��j���t��i��t�s�j�ȂǂŐ킢���������������B <��t�R> ���Ƃ����̂́A��t������v������A���̕������������Ɠ`�����Ă���B ���n�ɍs���ƁA�m���Ɂu���͐�t���ݑ�̕揊���������Ɠ`������v�Ƃ���A�˂�ܗ֓����������̂��A���̋��E��������Γ��́A�������́u������v�Ɉڂ��ꂽ�A�Ƃ������������B �u��t�R�v�i�p�m���}�S���E180�x�ȏ�j

����͋��N84�i��82�j�Ƃ�������܂Ő������B���j�E�����⎟�j�E�t���́A���̌㐔�N�̓��ɖS���Ȃ��Ă���B ����̎����́A1200�`1201�N����ƌ����A�����1200�N�̂Q���Ƃ��������A��܂�1201�N�R��24���ƌ����Ă���Ǝv���B ������ɂ���A1199�N�ɗ������ڎ�������A1200�N�̂P���ɂ́A�����i���̈ꑰ������œ���������ł���B ����́A���̊����i���̍߂�炷�A��Ɛl66������Ȃ�A����̕M���ɖ���^���Ă���B�i����ɂ͎Q�����ĂȂ����j �����i���́A�`�o�̂��Ƃ𗊒���槌������Ƃ��Ēm���邪�A�㑍�L�����n�E�����Ƃ�������l���ł���B ���A�㑍���̈ꑰ�͐�t���ɋz������Ă邵�A���̗̒n�́A���˂ď㑍���]���a�c�`���̕��ƂȂ�������A��t�����㑍�ɏ��̂āA�ނ��듾�������炢�Ȃ̂ŁA���X���̍��݂Ƃ��������ł͂Ȃ����낤(^^�U�B ��Ɛl�����̕s���́A�����̎���A�����̎��͂Ɋ��������āA���ς�炸槌��������Ă�Ƃ����\�������̂悤���B �������A�����闊�Ƃ̉��\�́A����������l�̐ӔC�Ƃ͌���������(^_^;)�B �v����ɁA��N�i���Ɓj�̍߂��Ɛb�i�����j�ɒ������A�Ƃ������ɂ͂Ȃ�킯�����i���j�A�����呛�����Đ��܂ꂽ���Ƃ��B���Ƃ����Ǝ��g�ɍ߂��y���Ɂc�c�Əh�V�炪�ꗶ����͖̂������Ȃ��B ���Ƃ͂��̌���A�葫���������悤�ɁA���Ɣh�̊O�ʂ�ߐb�炪�A���邢�͎E���ꂠ�邢�͉�������ꂽ�B ����ɁA���Ƃɗ͂��������܂��A��������Ɛl�ɕ������Ȃ��悤�ɁA�ƌ������ꂽ����A���Ƃ͈ÎE�����Ɏ���킯�����A����͂���Ȗ��H�������ɐ旧�Ă��Ǝv���B

���͐�t���ݑ�̕揊�́u������v�ɂ���̂ŁA������͌�����Ƃ��������낤�A�u���{�˕���S�v�ƌĂ�Ă���B �˂͌����T��B���Ă͋��s�ꑺ�厚���������ҎR���珟�c�c�ɂ�����10����Q�W���Ă����Ƃ����A��������㔼�Ɉ���C�������������u��t�Ƌ����撲�������v�i��t���������}���ّ��j�����B ���̍ہA�o�y�����ق͏튊�q�Y�̑�����ŁA14�`15���I���̐���ƌ����A������̌ܗ֓��Ɠ��������Ƃ����B �ʐ^�̒ʂ�̕��i�����Ȃ����A�s���Ȃ獶�ׂ́u����ߑ䏬�w�Z�v���ڈ�(^^�U�B�n�}L <���i��Ɍ�����> �����ɂ͑������A���q�͐�t�s����͉����̂ŁA�������߂Ɉړ������B �ǂ��s���Ă��s���邪�A�i�r�ɍs������d����ł݂�ƁA�ӊO�ȃ��[�g���w�����ė���(�.�)�B ��x�A��錧�܂ōs���A�Əo��B �܂�k�サ�ė������n��A���i���đ����m�ɋߕt���Ă���A������x�������߂��ė����A�ƁB�n�}M���������k���i�j���S�_�����ݒn

�}�g�R�͍����Ƃ͌����A�������炾�Ɖ�������A���܂莩�M�͂Ȃ���(^^�U�A�`�͎��Ă���B �n�}N�������āA�Ō�ɂ�����x�������n���āA�����Ȃ蒶�q�s�̐���ہu���i��v�ɓ���B ����Ƀ`���ƌ�����u����v�́A�W���Ɂu������̗��v���Љ�����ɏo�����u��荏�v�u��F��v�̂���ӂ�(^^)�B

�������Č��i��ɓ����ė���ƁA�悭���|����̂́c�c�A

�u���d�v�Ƃ����̂́A�u���q�d�S�v�̎���(^^�U�B �p���̊�@����A�n����܂߂�������ڎw���āA�w�����Ă��čD�]���A�Ƃ����L���Ȉ�i�Łi�j�A���ł͒n��U���̃V���{���ɂ��Ȃ��Ă�悤���B �����āA����̂��h�ɓ���(^_^A)�B ���傪�����Ԃ����Ă��ꂽ���A�ŁA�v���Ă���葁���������B �h�̃x�����_����B�e�B�����������C���I�i�p�m���}�R���E�ق�180�x�j

�֓��ł́A�������œ��[�ɂȂ�̂���(^^�U�B���̊C�̌������̓A�����J���ˁ`�Ȃイ�悤�ȁA���Ȃ�傫�ȋC���������ł����i�j�B �ȏ�A�֘A�����́i��������(^^�U�j�A 2001�N�U���܍s�z���} 2002�N�X���� 2006�N�X��<�����E�_�c���_>�� 2007�N�X��<�_�c���_�Â��A���悢��Q�q(^^)>�� 2008�N�T��<����_�{�E�Q�A�u�{�a�v>�� 2008�N�U���u��t�̓���vol�Q�v 2008�N10��<�푍�s�u�Z���ˍl�v> 2008�N11��<��錧���s�u�����R�E�횢���v> 2008�N12��<�z����ՁE���撹���_�Ёi�V�c�̗��E�`���n�j> 2009�N�T��<���n�u�����_�Ёv�i���ِՁj>�� 2009�N�U��<�u�č��Ձv�̎��Ӂu�č�_�Ёv�i�䑷�q�s�j> 2009�N�V��<�����u���R�v>�������<�k���u�i�v>�������<�암�u�C�T���v> 2009�N�W��<�����@>�������<�u��ŏ�Ձv�Ɓu��Ŕ����{�v>�ȍ~ 2009�N�X��<�P���ځE��t��i��@�����j>�ȍ~ ����͒��q�҂̑����B �R���ځA���i��́u���i�蓔��v�u����v�u����_�Ёv�u�~�����E�я��ω��v�A�����������̓��������q�s�u�C�㔪���{�v�u���o���v�u������Ձv�Ƃ��������ɍs�������`(^^)�B 2009�N10��09�� |

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@ | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

�@ |